Kompetenzförderung in Kooperation von Bibliothek und Schule: Bibliothekspädagogik als Chance für neue Bildungswege

Hier gibt es den Beitrag zum Download als pdf-Datei.

1 Hinführung

Lesen ist eine zentrale Kulturtechnik, die in einer schriftbasierten Gesellschaft eine unverzichtbare Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben darstellt. Lesen dient nicht nur dem Aufbau von Wissen, sondern ist auch für die ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit von grundlegender Bedeutung. Als positive Wirkungen des Lesens werden in der Leseforschung die Entwicklung des Vorstellungsvermögens, des komplexen Denkens und der Sprachkompetenz genannt (vgl. Dahrendorf, 1995, S. 34). Lesen fördert Fähigkeiten zur Kommunikation, zu politischer Meinungsbildung und kognitiver Orientierung und stärkt die Empathie- und Moralentwicklung (vgl. Garbe, 2010, S. 18). Die Förderung von Lesekompetenz schließt die Ausbildung grundlegender kognitiver, reflexiver und motivationaler Fähigkeiten ein, die für die Entwicklung zu einer informationskompetenten Persönlichkeit und deren aktiver Teilhabe an der Gesellschaft unverzichtbar sind.

Die Schule ist die zentrale Einrichtung, wenn es um den Erwerb von Lesekompetenz geht, auch wenn Kinder schon im vorschulischen Bereich Erfahrungen mit Texten und literarischen Formen sammeln sollten, zum Beispiel durch Vorlesen, Erzählen oder die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung mit den Eltern. Die zentrale lesedidaktische Aufgabe im Grundschulalter ist der Erwerb der Lesefähigkeit, insbesondere die Automatisierung der Worterkennung und die Steigerung der Leseflüssigkeit. Nach einem gelungenen Erwerb der Lesefähigkeit am Ende des Grundschulalters ist die Entwicklung der Lesekompetenz aber noch lange nicht abgeschlossen. Das Erlernen von Techniken und Strategien des verstehenden Lesens erfolgt erst im Laufe der weiteren Schulzeit. Umso wichtiger ist es, die Lesemotivation mit geeigneten Maßnahmen zu erhalten und zu festigen. Spinner (2004, S. 136) stellte fest: „Lesefreude entsteht nicht durch Strategietraining, sondern durch Bereitstellen von Situationen, in denen selbstvergessenes Lesen, Raum für Phantasie und Identifikation gegeben wird.“ Die Schaffung motivierender Lesesituationen und die Vermittlung positiver Erfahrungen mit dem Lesen können durch eine flächendeckende Einrichtung von Schulbibliotheken und einen Ausbau der Zusammenarbeit von Schulen und öffentlichen Bibliotheken erreicht werden.

2 Leseförderung in öffentlichen Bibliotheken

Bibliotheken sind neben den Schulen die wichtigsten Einrichtungen für die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen. Sie sind an Orten zu finden, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, zum Beispiel in Schulen oder in den Wohngebieten der Großstädte. Sie bieten ein attraktives Medienangebot, sind in der Regel kostenfrei zu nutzen und können auch Kindern aus bildungsfernen Haushalten den Zugang zu Büchern und dem Lesen eröffnen. Eine Auswahl der Lektüren nach freier Wahl, Lesen als Freizeitbeschäftigung, niedrigschwellige Lesestoffe in einfacher Sprache und ein umfangreiches Leseangebot für Viellesende – all dies sind ideale Voraussetzungen dafür, dass Bibliotheken die schulische Leseförderung sinnvoll begleiten können.

Bibliotheken unterstützen den schulischen Lese- und Literaturunterricht wie auch die Vermittlung von Lesekompetenz in allen Fächern, indem sie zum Beispiel für unterschiedliche Altersgruppen thematische Medienboxen und Klassensätze moderner Kinder- und Jugendliteratur bereitstellen. Darüber hinaus fördert ein breites Spektrum an Leseförderungsaktivitäten wie Vorlesestunden, Bilderbuchkinos oder Sommerleseclubs die Entwicklung und Festigung der Lesemotivation bei Kindern und Jugendlichen (vgl. Keller-Loibl & Brandt, 2015).

3 Vernetzte Kompetenzförderung

Angesichts der Medienentwicklung und der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft vernetzen Bibliotheken ihre Leseförderung mit der Förderung von Medien- und Informationskompetenz. In den „Leitlinien für die Entwicklung der Öffentlichen Bibliotheken“ des Deutschen Bibliotheksverband e. V. heißt es dazu:

„Sprach- und Leseförderung gehören zum Kerngeschäft der Bibliotheken. Dazu kommt in der digitalen Gesellschaft die Medienbildung: Die Förderung technischer Kompetenzen, die kompetente Nutzung Sozialer Medien, die Recherche und Bewertung digitaler Inhalte. Die bibliothekspädagogische Arbeit bereitet Informationen seriös auf, stärkt demokratische Werte und hilft, Fake News und Hate Speech zu erkennen." (Deutscher Bibliotheksverband, 2021, S. 7)

Bibliotheken können Kinder und Jugendliche im Umgang mit digitalen Medien und Technologien begleiten und neben den positiven Wirkungen auch für Risiken sensibilisieren, zum Beispiel in Bezug auf Datenschutz oder Desinformation. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Bibliotheksprojekt zum Thema Fake News ist das Planspiel Die FakeHunter, das von der Büchereizentrale SchleswigHolstein entwickelt wurde. Schülerinnen und Schüler erlernen anhand der Bewertung von Nachrichten in einem eigens dafür erstellten Newsportal Methoden, wie absichtlich verbreitete Fehlinformationen erkannt werden können (s. Reckling-Freitag in diesem Band; vgl. Reckling-Freitag, 2021).

Die zunehmende Bedeutung digitaler Medien und die damit einhergehende Notwendigkeit, digitale Kompetenzen zu fördern, war auch der Ausgangspunkt für das Projekt „Lesen macht stark – Lesen und digitale Medien“ des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. und der Stiftung Digitale Chancen. Die im Rahmen dieses Projektes entstandenen Konzepte belegen, wie die Sprach- und Leseförderung mit digitalen Medien bereichert werden kann und wie darüber hinaus basale Kompetenzen in der Nutzung digitaler Medien und in der Mediengestaltung gefördert werden können. Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren entwickelten in altersspezifischen Projekten zum Beispiel Fotostorys, erstellten mit Tablets und Apps eigene Comics und Buchtrailer oder bewerteten Konsolenspiele. Alle Konzepte zeichnen sich durch eine enge Verzahnung von Leseförderung und Medienbildung aus und verfolgen den pädagogischen Ansatz, den spielerischen und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien zu fördern (vgl. Deutscher Bibliotheksverband, 2017).

Im Nachfolgeprojekt „Total Digital!“ (2018 bis 2022) lernen 3- bis 18-Jährige Geschichten kennen und werden dazu angeregt, diese mit digitalen Medien kreativ zu verarbeiten. Das Projekt richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche, denen der Zugang zu Bildung und zu Medien erschwert ist. Im Rahmen dieses Projekts können gelesene Geschichten beispielsweise als Film, Fotostory, Hörspiel oder mithilfe weiterer digitaler Medienformate produziert und danach über Social-Media-Kanäle geteilt und verbreitet werden. Die Projektideen und -inhalte sind dabei vielfältig: vom Bienen-Roboter und Coding über Trickfilm, Buchtrailer und Podcast bis Bilderbuchkino und Instagram (vgl. Deutscher Bibliotheksverband, n. d.). Auch wenn (noch) nicht in allen Bibliotheken digitale Leseförderung und Medienbildung zum Standard gehören, so wurde mit diesen Projekten ein Paradigmenwechsel in der Kompetenzförderung eingeleitet.

4 Etablierung einer Bibliothekspädagogik

Um diesen gewachsenen Anforderungen an Bibliotheken als Bildungsorte gerecht zu werden, etablierte sich in den letzten Jahren – analog zur Museums- oder Theaterpädagogik – eine Bibliothekspädagogik als neue Wissenschaftsdisziplin und als praktisches Handlungsfeld in Bibliotheken (vgl. Keller-Loibl, 2018). Bibliotheken sind auf dem Weg, ihre Angebote in der Leseförderung und Medienbildung didaktisch zu fundieren und sich zu kompetenten Bildungspartnern in der Kompetenzförderung zu entwickeln. Bibliothekseinführungen für Schulklassen, von denen jährlich tausende in öffentlichen Bibliotheken stattfinden, sind zum Beispiel nicht mehr nur reine Führungen durch die Bibliothek mit einer anschließenden Einführung in den Bibliothekskatalog, sondern sie basieren in der Regel auf einem pädagogisch-didaktischen Konzept, das Kompetenzen fördert und ein entdeckendes Lernen ermöglicht (vgl. Keller-Loibl, 2012). In Kinder- und Jugendbibliotheken soll viel Raum sein für Kreativität und Fantasie, für gemeinsames Erleben und Experimentieren. Bibliothekspädagogik versteht Bildung als einen sozialen Prozess. Lernen findet durch Interaktion und individuelle Erkundung statt.

Die Etablierung einer Bibliothekspädagogik hat auch den Auf- und Ausbau nachhaltiger Kooperationen zwischen Bibliotheken und Schulen befördert, unter anderem durch den Abschluss von Rahmenvereinbarungen zur Zusammenarbeit von Bibliothek und Schule in mehreren Bundesländern oder durch die Entwicklung von Spiralcurricula zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz.

5 Systematische Kompetenzförderung durch Spiralcurricula

Um eine vernetzte und systematische Förderung von Lese- und Informationskompetenz im Kindesund Jugendalter zu initiieren, bietet sich die Modifikation eines didaktischen Modells aus der Unterrichtsmethodik an: das Spiralcurriculum (vgl. Keller-Loibl, 2016; s. den Beitrag von Ott in diesem Band). Das Modell eignet sich aufgrund der spiralförmigen Anordnung der zu vermittelnden Lerninhalte in besonderer Weise für eine systematische und nachhaltige Entwicklung von Kompetenzen. Für die bibliothekarische Förderung von Lese- und Informationskompetenz heißt dies, unter Berücksichtigung von entwicklungs- und lernpsychologischen Aspekten ein die gesamte Schullaufbahn umfassendes Curriculum zu entwickeln, das die jeweils benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Steigerung der Lese- und Informationskompetenz in Form von Lernzielen, Inhalts- und Methodenentscheidungen fixiert. „Ausgehend vom Bild der Spirale wird ein modulares, aufeinander aufbauendes und praxistaugliches Baukastensystem entwickelt, das sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche an festgelegten Punkten immer wieder an Bibliotheksangeboten partizipieren.“ (Hachmann & Hoffmann, 2007, S. 5) So wird ermöglicht, dass Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten im Umgang mit Informationen in der Bibliothek erweitern und vertiefen können und die Lese- und Informationskompetenz auf einem immer höheren Niveau entwickelt wird.

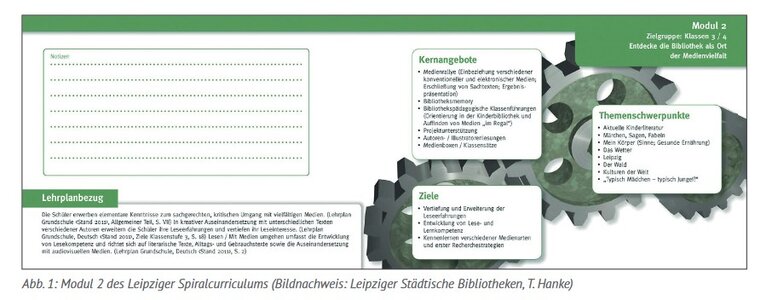

Der Einsatz eines Spiralcurriculums ist sowohl in Schulbibliotheken als auch in Stadt-, Kreis- oder Gemeindebibliotheken möglich. In der praktischen Umsetzung bedeutet die Einführung eines Spiralcurriculums, dass je nach Gegebenheiten vor Ort und den vorhandenen personellen Ressourcen für bestimmte Jahrgänge eine Fördermaßnahme zwischen Bibliothek und Schule vereinbart wird. In der Stadtbibliothek Brilon wurden zum Beispiel für alle Grundschulklassen zwei feste Termine geplant: die Piraten-Entdeckungsreise als spielerische Bibliothekseinführung zur Leseförderung in der zweiten Klasse und der Bibliotheksführerschein in der vierten Klasse. In den weiterführenden Schulen werden die fünften, siebten und zwölften Klassen mit aufbauenden Modulen zur Förderung der Informationskompetenz angesprochen (vgl. Bertelsmann-Stiftung, 2005, S. 56). Das Spiralcurriculum der Leipziger Städtischen Bibliotheken umfasst fünf aufeinander aufbauende Module für die erste bis zehnte Klasse und vermittelt systematisch Lese-, Medien- und Informationskompetenz. Es entstand in der Zusammenarbeit der Leipziger Städtischen Bibliotheken mit dem Masterstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (vgl. Friesel & Keller-Loibl, 2012). Die Inhalte des Spiralcurriculums wurden mit den Schulen in Form gemeinsamer Workshops von Bibliotheksmitarbeitenden und Lehrkräften aus 14 Lernort Bibliothek verschiedenen Schularten abgestimmt, um das Angebot passgenau zu entwickeln. Das Curriculum berücksichtigt alle Fächer, in denen Recherchieren, kritisches Bewerten von Informationen und die Förderung von Leseinteressen von Bedeutung sind. So werden nicht nur Angebote für den Deutschunterricht unterbreitet, sondern zum Beispiel auch für den Sachunterricht, für Geschichte oder Ethik. Die entwickelten Module beinhalten Lernziele, Themenschwerpunkte und den Einsatz verschiedener Formate und Methoden, die als Kernangebote bezeichnet werden. Die Kompetenzziele sind durch Auszüge aus dem Lehrplan untermauert. Die Zitate stammen in diesem Fall aus dem Allgemeinen Teil der Sächsischen Lehrpläne, ergänzt durch Zitate aus dem Fachlehrplan Deutsch und durch Formulierungen aus den Bildungsstandards. Dadurch wird eine Verbindung zwischen den Zielen des Spiralcurriculums und den Anforderungen von Lehr- und Bildungsplänen hergestellt.

Der Aufbau dieses Spiracurriclums orientiert sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen der Leseforschung und Informationsdidaktik. So stehen für die ersten und zweiten Klassen die Förderung der Lesefreude und des Leseinteresses im Zentrum. Das Kennenlernen der Bibliothek und ihrer Medienvielfalt, der Einsatz von Bilderbuchkinos, Sprach- und ABC-Spielen sowie weiterer Angebote unterstützen den Erwerb von Lesefähigkeit als Bildungsziel der Schule. Da die Entwicklung der Lesekompetenz nach dem Erwerb der Lesefähigkeit im Grundschulalter noch nicht abgeschlossen ist, wird das Lernziel „Erhalt der Lesemotivation“ in den Modulen für die fünfte bis zehnte Klasse weiterverfolgt, indem Formate wie Buchcasting, Autorenlesung oder Bookslam zum Lesen animieren (vgl. Leipziger Städtische Bibliotheken, 2012).

Die Leseförderungsmaßnahmen sind im Leipziger Spiralcurriculum mit der Förderung von Medienund Informationskompetenz verknüpft. So werden zum Beispiel ab der dritten Klasse im Rahmen von bibliothekspädagogischen Klassenführungen erste Recherchestrategien vermittelt. Die Rechercheaufgaben sind in diesem Alter in ein interessantes Thema wie zum Beispiel „Der Wald“ oder „Gesunde Ernährung“ eingebunden und didaktisch als Spielhandlung aufbereitet. Die Schülerinnen und Schüler erforschen in bibliothekspädagogischen Klassenführungen fremde Kontinente, lösen Kriminalfälle, bereiten Nachrichtensendungen vor oder recherchieren nach Traumberufen (vgl. Keller-Loibl, 2012).

In allen Modulen werden Fähigkeiten geschult, so zum Beispiel die Lesefähigkeit, die Recherche im elektronischen Katalog und im Internet, die Nutzung verschiedener Medien für die Informationssuche sowie die Verarbeitung der Informationen und deren Präsentation. Die Schülerinnen und Schüler lernen auf spielerische Art und Weise, wie Lexika zur Lösung von Fragestellungen verwendet werden, wie man ein Sachregister nutzt und welche Medien für welchen Zweck sinnvoll sind. Ab der siebten Klasse enthält das Spiralcurriclum Bausteine, in denen zur selbstständigen Suche und zum kritischen Bewerten von Informationen befähigt wird. In der neunten und zehnten Klasse werden Übungen zur Recherche in Suchmaschinen, Datenbanken und Fachportalen angeboten. Auch das Anfertigen einer Facharbeit wird im Rahmen eines Moduls unterstützt.

In den Modulen des Leipziger Spiralcurriculums sind Leseförderung und Informationsrecherche in Frage- oder Problemstellungen eingebunden, die die Interessen der Zielgruppen berücksichtigen. Ein aktives Interesse ist eine wichtige „Voraussetzung für die Aufnahme und konstruktive Verarbeitung jeglicher Information“ (Schreier & Rupp, 2005, S. 261). Kinder und Jugendliche werden mit Hilfe eines interessanten Themas aus ihrer Lebenswelt (z. B. Freizeitinteressen oder Hobbys wie Haustiere, Gaming oder Fantasy) motiviert und aktiviert, sich mit Texten zu beschäftigen und nach Informationen zu suchen. Das Leipziger Spiralcurriculum bietet deshalb im Rahmen von Klassenführungen und weiteren Veranstaltungsformaten ein vielfältiges Themenspektrum an, das sowohl an Inhalte aus Schulfächern anknüpft als auch Freizeitinteressen und die Medienwelten der Heranwachsenden integriert. So finden sich im Curriculum beispielsweise Themen wie Familie und Freunde, Welt der Natur, Körper und Gesundheit, „Typisch Mädchen – typisch Junge!?“, Kulturen der Welt, Fantasy- und Kriminalliteratur, Comics, Religionen, „The world of English“, „Fit for Job“ oder „Umgang mit Google & Co.“ (vgl. Leipziger Städtische Bibliotheken, 2012).

Eine Aktualisierung und Integration neuer Themen und Formate in bestehende Curricula sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen. Mit gezielten Absprachen zwischen Bibliothek und Schule können auch Themen wie inklusives Lernen, konkrete Förderbedarfe, Mehrsprachigkeit oder digitales Lernen einbezogen werden. Grundlage dafür ist die Kompetenzvermittlung, wobei Bibliotheken als außerschulische Lernorte vor allem Angebote einbringen, in denen spielerische Zugänge ermöglicht werden.

Die Entwicklung von Spiralcurricula zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz in enger Zusammenarbeit zwischen Bibliothek und Schule bietet die große Chance, die Lernziele und Inhalte der bibliothekspädagogischen Angebote an den Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen zu orientieren. Die Module können dadurch besser in der unterrichtlichen Arbeit verankert werden und ermöglichen eine kontinuierliche und systematische Kompetenzförderung in Kooperation von (Schul-)Bibliothek und Schule.

6 Bibliothek als außerschulischer Lernort

Neben der engen Verzahnung von Bibliotheksangeboten mit der schulischen Kompetenzförderung in Form von Spiralcurricula sind für die Bibliothekspädagogik auch das informelle Lernen und die Unterstützung neuer Lern- und Arbeitsformen von besonderer Bedeutung. Eine lernanregende Umgebung kann das Lernen positiv beeinflussen. So richteten zum Beispiel einige Bibliotheken multimediale Lernzentren oder Makerspace-Stationen ein, die u. a. mit Technikbaukästen, 3D-Druckern oder Lernrobotern ausgestattet sind. Durch Entdecken, Erforschen und Anregung mit multiplen Sinnen sollen Lernerfahrungen in der Bibliothek ermöglicht werden.

Öffentliche Bibliotheken verstehen sich als außerschulische Lernorte. Lesen und Schreiben zum Zweck des gezielten Lernens wie zum Beispiel das schulische Lesetraining finden dort üblicherweise nicht statt. Bibliotheken ergänzen und bereichern die schulische Leseförderung, indem sie mit einem spielerischen und handlungsorientierten Ansatz Kindern und Jugendlichen Lese- und Medienerfahrungen ermöglichen, Lesemotivation fördern sowie stabile und vielfältige Leseinteressen ausbilden. Bibliothekspädagogische Konzepte orientieren sich an den alltäglichen Lese- und Mediengewohnheiten von Kindern und Jugendlichen und zielen darauf ab, die Bibliothek als einen Ort des Erlebens, Gestaltens und der Kommunikation zu vermitteln. Kinder und Jugendliche besuchen Bibliotheken in ihrer Freizeit. Daher ist es wichtig, ihnen einen Raum für ihre Hobbys und für den Austausch mit Gleichaltrigen zu bieten.

Ob Heranwachsende Zugang zu Büchern und Medien haben, hängt oft vom formalen Bildungsgrad der Eltern ab. Die Angebote von Bibliotheken sind deshalb auch ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft. Ausgehend von einem ganzheitlichen Bildungsansatz verfolgt die Bibliothekspädagogik das Ziel, basale Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, Medien- und Informationskompetenz ebenso wie Kreativität und Fantasie, digitale Kompetenz und Fähigkeiten des kritischen Hinterfragens zu fördern, die in der Bildung des 21. Jahrhunderts von besonderer Bedeutung sind. Bibliotheken verfügen mit ihren kommerzfreien Räumen, ihren Medienbeständen und ihren bibliothekspädagogischen Angeboten über gute Voraussetzungen, zur Bildung in diesem übergreifenden Verständnis beizutragen.